此前的文章中,我们揭露过“专家资质外包”的乱象,其本质是租借权威身份,薅取平台羊毛。自媒体乱象曝光:自媒体乱象曝光:专家资质外包,坑坏了普通网民

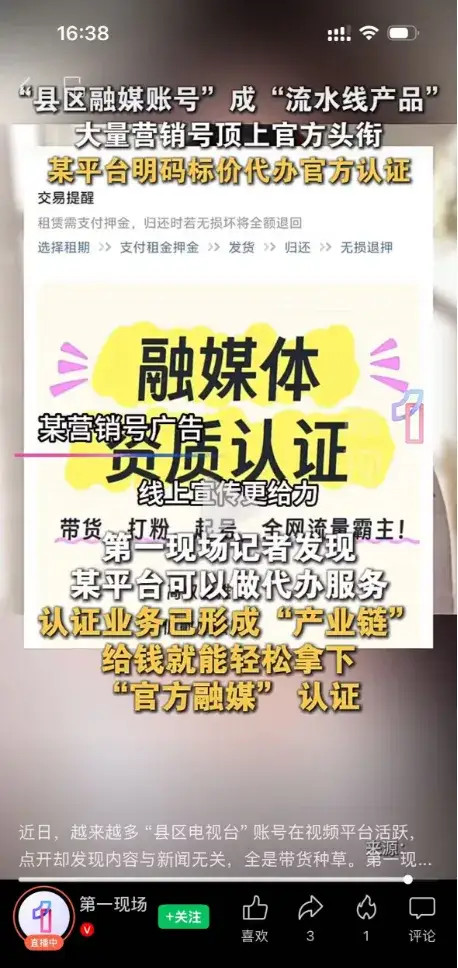

而比“专家资质外包”更恶劣的,是“官方媒体资质”的外包。

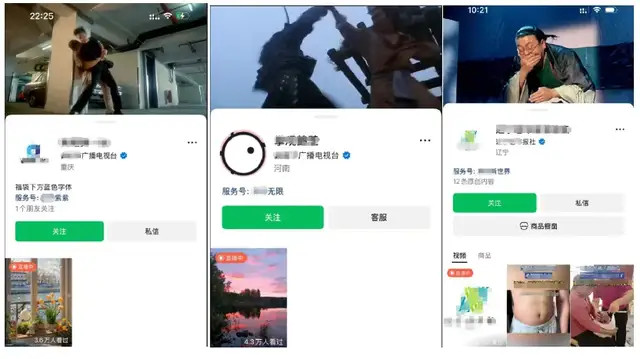

某某电视台、某某报社、某某融媒体中心这样的正规资质,如今也被黑心自媒体公司“承包”,当成了免死金牌和摇钱树。

这种将“公共信任”工具化的操作,不仅践踏内容生态,更在无形中伤害每一个普通用户。

传统媒体困局:资质成“闲置资源”,引黑心公司觊觎

在新媒体浪潮的冲击下,传统媒体尤其是市县两级的电视台、报社等,正面临严峻的生存挑战。广告投放大幅缩水,主要依赖财政补贴维持运营,市场化变现渠道几近枯竭。

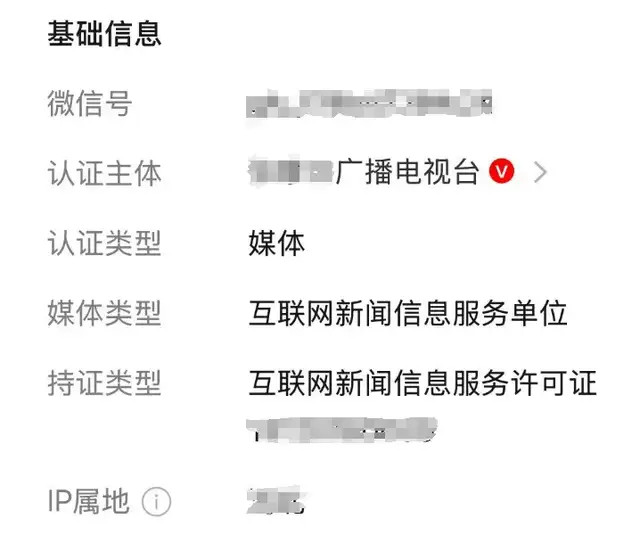

但这些机构手握关键资源,国家核发的《互联网新闻信息服务许可证》、《广播电视频道许可证》《报纸出版许可证》等正规资质,具备发布特定领域内容的合法权限。

你有资质却赚不到钱,那我来帮你变现。

黑心自媒体公司精准盯上了这一矛盾。双方一拍即合:媒体方负责注册账号并提供资质背书,自媒体公司接手实际运营,利润按比例分成。

这一操作,看似“双赢”,实则是将公共媒体的公信力,推向了利益交易的漩涡。在这个看似“双赢”的过程中,实则伤害的是老百姓的权益。

接下来,我们就扒一扒这些黑心自媒体公司,是如何利用“媒体资质”变现的,他们具体有哪些套路。

套路一:违规内容“洗白”,借媒体身份规避监管

自媒体公司运营普通自媒体账号,稍不留神发布了敏感内容,就可能遭到平台处罚,轻则扣分限流、重则禁言封号,变现路上可谓是如履薄冰、处处受限。

但披上“官方媒体”的外衣之后,一切都将变得“合法”起来。

黑心自媒体公司的操作逻辑简单粗暴:将普通账号的粉丝迁移至媒体资质账号,以“官方媒体”名义,发布各类敏感内容。

从软色情擦边信息、虚假健康科普,到未经核实的财经时政评论、过度渲染的社会恶性事件等。

这些内容若以个人账号发布,分分钟违规下线,甚至禁言封号。但用媒体账号来发布,它便能借助资质保护伞,轻松规避平台监管。

那么,自媒体公司为什么非要发布敏感内容呢,发布正常内容不行吗?答案是不行,因为正常内容流量少,赚钱就少,敏感内容流量多,赚钱就多。很少有人能在利益面前,守住底线。

用媒体资质运营粉丝,对自媒体公司而言,粉丝变现难题迎刃而解;对“出租”资质的媒体方,躺着就能分润盈利。

可对普通用户来说,看到“官方媒体”标识便自然信服,却不知背后是黑心公司的流量算计。这些未经审核的内容,轻则误导认知,重则引发健康、投资等领域的决策风险。

套路二:窃取平台流量红利,借媒体身份“躺赚”推荐量

每一个自媒体平台,对于官方媒体认证的账号,都是有特殊的流量扶持的。平台对官方媒体账号的流量扶持,本意是为了让那些更权威、更专业的内容,更容易触达用户。

可结果却是,这个善意的规则,被黑心自媒体公司利用,他们利用媒体资质背书,将平台的流量扶持转变成公司利润。

相较于普通账号需深耕内容质量、精准选题、把握传播尺度才能获得推荐,媒体资质账号几乎是自带流量光环。

黑心公司根本无需打磨内容,注册账号后直接发布擦边敏感内容,就能凭借平台对媒体账号的天然信任,轻松吃到大量扶持流量。

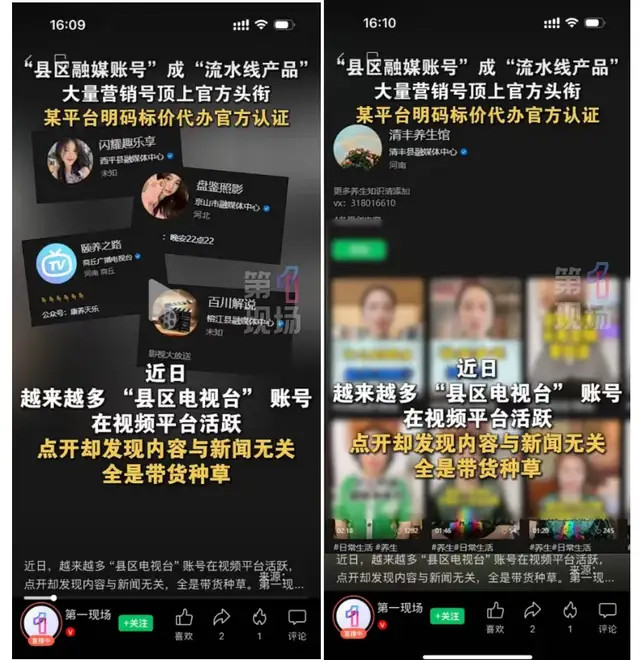

于是我们看到:某融媒体中心账号同时涉足健康、军事、财经、历史、娱乐等多个领域,看似“全能”实则“全乱”。

这些账号背后的运营者,往往缺乏优质内容的创作能力,要么用AI批量生成拼凑内容,要么搬运洗稿他人作品,质量甚至不如普通的自媒体创作者。

对于普通用户来说,他们以为媒体账号发布的内容,就是“官方解读”。

如果,他们真的将这些低质信息,当作决策依据,后果真的不堪设想。

套路三:粉丝倒卖,借媒体身份“导流”私人账号

在微信的自媒体生态中,微信视频号和微信公众号,这两个平台是可以互相绑定的。微信之所以推出这个功能,本意是为了方便内容联动。

微信视频号发布视频内容,可以联动公众号的图文内容,微信公众号发布图文内容,也可以联动视频号的视频内容。

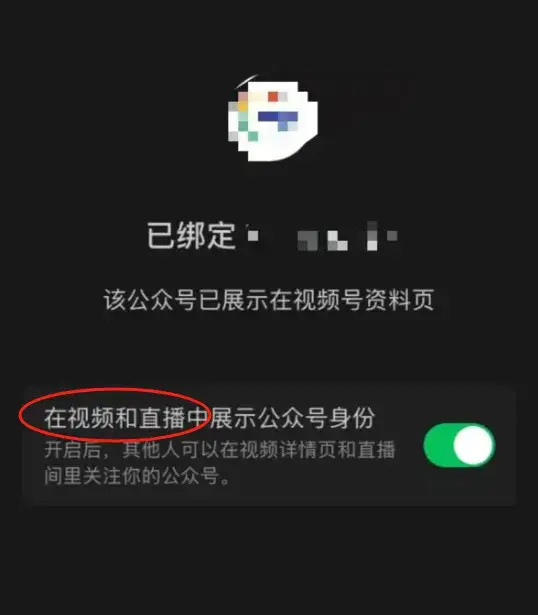

按照规则,视频号直播或发布视频时,可展示绑定的公众号身份,用户点击关注后会同步关联公众号。也就是说,你点击关注视频号的时候,实则是关注了视频号所绑定的公众号。

这个功能是可以互相切换的,你既可以设置成对外展示视频号,也可以设置成对外展示公众号。

但这一功能存在一个漏洞:就是微信视频号和微信公众号两者绑定时,认证主体可以是不一致的。也就是说,媒体资质认证的媒体号,可以和私人号绑定。

黑心自媒体公司便利用这一漏洞,用“媒体资质”注册视频号,凭借媒体身份的流量优势、尺度优质,发布敏感内容吸粉,然后粉丝悄无声息地涨到了视频号所绑定的私人公众号上。

平台的规则,被黑心自媒体公司玩成了粉丝收割流水线。而且,整个过程几乎零成本。

他们直播涨粉时,用无人直播挂播电视台新闻或影视剧(借媒体资质规避版权问题),无需人工值守,粉丝便自动增长。

他们发视频涨粉时,则四处搬运素材,然后简单去重,低成本获取流量。

导到私人账号的粉丝,要么被用于后续营销变现,要么直接打包卖给其他号贩子。用户明明关注的是“官方媒体”,不知不觉却成了私人账号的“韭菜”,被反复收割却毫不知情。

规则善意被滥用:伤害用户,更透支媒体公信力

平台制定这些规则的初衷,本是推动内容生态向好:给媒体账号流量扶持,是希望用户看到更权威的信息;限制普通账号发敏感内容,是为了防范虚假信息误导;打通视频号与公众号,是为了丰富内容形态。

但这些善意,却被黑心自媒体公司钻了空子。他们租用媒体资质,用违规内容收割流量、倒卖粉丝,不仅让用户在“官方背书”的假象中被误导、被利用,更严重透支了公众对媒体的信任。

当“官方账号”发布的内容充满套路与谎言,当媒体资质沦为盈利工具,受损的是整个社会的信息信任体系。

媒体资质不是“摇钱树”,公共信任更容不得交易。希望平台方能看到我的内容,对这种乱象加以管制,更希望媒体方能看到我的内容,从根源上切断资质出租行为。